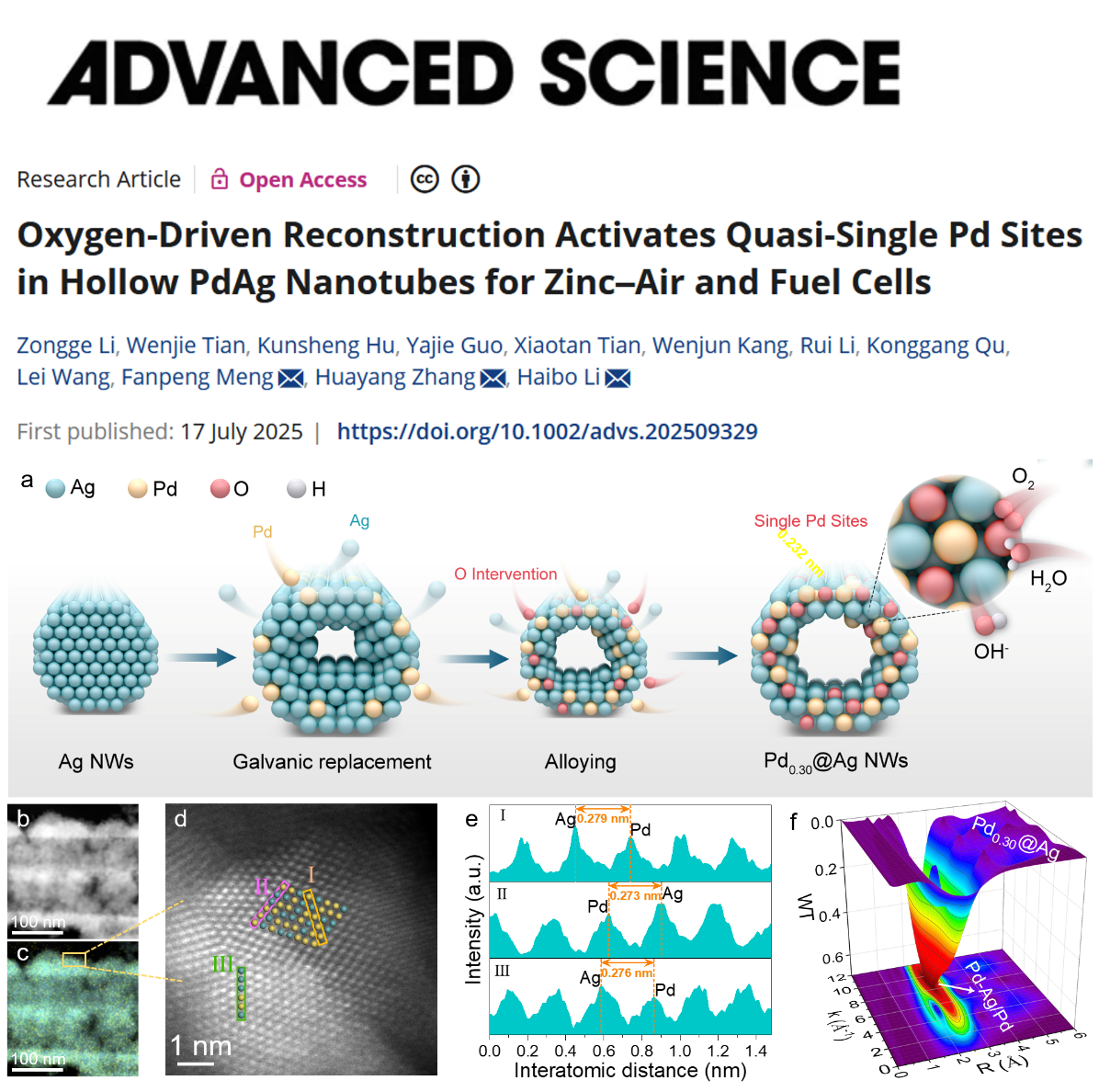

近日,我校化学化工学院李海波团队揭示了界面氧原子能够改善临近Pd原子的局部电荷密度和能带结构,可以高效驱动电催化氧还原反应,相关研究以《氧元素激活空心PdAg纳米管中的钯原子位点应用于锌空气电池和燃料电池》(Oxygen-Driven Reconstruction Activates Quasi-Single Pd Sites in Hollow PdAg Nanotubes for Zinc-Air and Fuel Cells)为题发表在国际顶尖学术期刊《尖端科学》(Advanced Science)(中科院1区,IF =" 14.1)。该期刊是跨学科的高影响力期刊,专注于材料科学、化学、生物科学和工程领域的创新研究。

李海波教授团队在研究中创新性地提出表面氧原子介导的电子调控策略,成功构建了具有空心结构的钯银合金纳米线催化剂(Pd0.30@Ag)。该体系通过界面氧原子定向诱导Pd-Ag间的电荷再分布,实现了活性位点d带中心的精准调控。电化学测试表明,该催化剂在碱性介质中展现出媲美铂基材料的氧还原性能,其半波电位可达0.868 V(vs. RHE),塔菲尔斜率低至64.6 mV dec-1,且电荷转移电阻(49.2 Ω cm-2)仅为商用Pt/C的54%。基于该催化剂组装的锌空气电池峰值功率密度达237.3 mW cm-2,在5 mA cm-2电流密度下循环1000次电压衰减仅1.11%。组装成的燃料电池在H2/空气条件下功率密度达362.8 mW cm-2,3万次循环后性能保持率为76.9%。

密度泛函理论计算揭示了独特的电子调控机制:界面氧原子通过不对称电荷分布(Pd→O转移0.24–0.28 e⁻,Ag→O转移0.16 e⁻)重构Pd活性位点的d轨道电子结构,显著弱化*OH中间体的吸附能,从而突破钯基催化剂ORR动力学的能垒限制。该研究为解决贵金属催化剂成本与耐久性难题提供了新范式,开发的低载量(3 wt.%)高性能催化剂体系为燃料电池及金属空气电池的产业化应用开辟了新路径。

该研究工作以我校为第一完成单位,聊城大学李宗阁为第一作者,聊城大学李海波、孟凡鹏和阿德莱德大学张华阳为共同通讯作者。

该研究工作得到国家自然科学基金、山东省自然科学基金、山东省青年科技人才托举工程、聊城大学科研启动基金、聊城大学重大成果培育基金和澳大利亚研究理事会研发项目的支持。

(审核 段艳林)